沖縄は、長い歴史と独自の文化を持つ場所で 、そのため 訪れる際にその背景を知っていると、より深く楽しむことができます。

そこで このまとめ記事では、沖縄の歴史を感じることができる3つの必見スポットを紹介し、それぞれの魅力や知っておくべき情報を詳しくお伝えします。

sea

seaもっと詳しく知りたい方は、

それぞれの場所を解説した記事もぜひご覧ください。

首里城-琉球王国の象徴

首里城は琉球王国の首都であり、政治・経済・文化の中心地でした。

14世紀から始まり19世紀まで続いた琉球王国時代に栄えた、琉球文化の象徴です。

見どころ

首里城の建築様式は中国や日本の影響を受けており、朱色の大きな門や、王族の生活を支えた建物など、その豪華さは圧巻です。

また、「守礼門」や「瑞泉門」など、国王の威厳を示す門や壁の装飾も必見です。

文化的背景

首里城では数多くの儀式が行われ、琉球舞踊や音楽、宮廷料理などが発展しました。

琉球文化が中国・日本・東南アジアの影響を受けつつ独自の形に発展した姿を見ることができます。

訪れる前に知っておきたいこと

火災で焼失した後も、再建の取り組みが進んでおり、現在もその復元が続けられています。

再建に至るまでの経緯や現代の修復活動についても知ると、より興味深い見方ができるでしょう。

⬇️もっと詳しく解説した記事もあわせてお読みください!

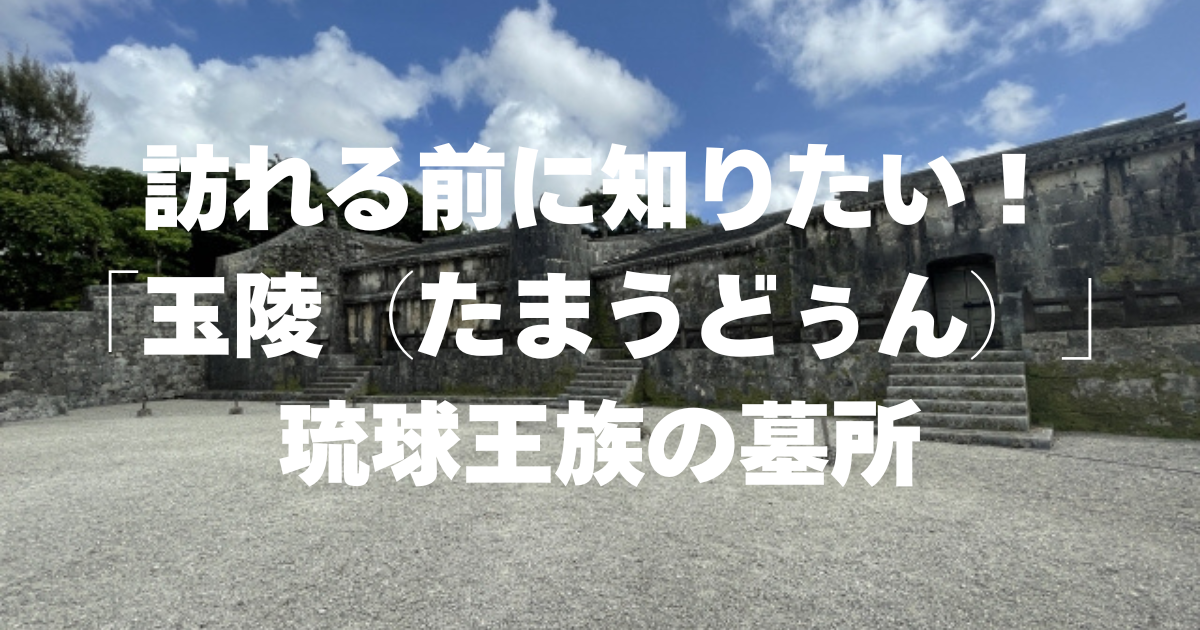

玉陵(たまうどぅん)–琉球王族の眠る場所

玉陵は、琉球王族が眠る神聖な墓所で、琉球王国時代の葬送文化を感じることができる重要な史跡です。

1501年に尚真王によって建てられ、以降、王族の墓所として使われてきました。

見どころ

玉陵の広大な敷地には、王族の骨が納められた3つの部屋があります。

「東室」には国王と王妃が、「中室」には未整理の遺骨、「西室」にはその他の王族の遺骨が納められています。

文化的背景

琉球王国では「洗骨」という風習があり、一度埋葬された遺体を清めてから再度埋葬する独特の葬送文化が存在しました。

玉陵はその習慣を体感できる貴重な場所です。

訪れる前に知っておきたいこと

玉陵は琉球王族の先祖を大切にする精神が現れた場所で、今も多くの人々によって手厚く守られています。

墓所での礼儀や参拝の方法についても知っておくと良いでしょう。

⬇️もっと詳しく解説した記事もあわせてお読みください!

識名園(しきなえん)–琉球王家の別邸

識名園は、琉球王家の別邸であり、迎賓館としても利用された場所です。

18世紀末に造られた広大な庭園で、中国・日本・琉球の庭園様式が組み合わさった美しい造りが特徴的です。

見どころ

池の中央に浮かぶ六角堂や、中国風の橋、更に琉球風の赤瓦屋根の御殿など、異なる建築様式が調和している風景が広がります。

特に、池泉回遊式庭園は訪れた人々が散策しながら四季折々の風景を楽しむことができるように作られています。

文化的背景

識名園は、中国からの使者をもてなす場所として使われ、琉球王国の外交の拠点でもありました。

そのため、園内には中国風の装飾や建築が多く見られます。

訪れる前に知っておきたいこと

敷地内には散策コースがあり、春には桜、夏には緑、秋には紅葉と、四季折々の風景を楽しむことができます。

散策の際には、靴や服装に注意しながらゆったりと庭園を満喫してください。

⬇️もっと詳しく解説した記事もあわせてお読みください!

斎場御嶽(せーふぁうたき)- 琉球王国の神聖な聖地

斎場御嶽は、琉球王国時代から続く最も神聖な聖地の一つです。豊かな自然に囲まれたこの場所は、訪れる人々に静寂と神秘的な雰囲気を提供します。

見どころ

六つのイビ(聖域)

斎場御嶽内には「イビ」と呼ばれる神聖な場所が6つあり、それぞれが自然と調和しています。訪れる人は、自然が持つ力と琉球の精神性を感じることができるでしょう。

三庫理(さんぐーい)

斎場御嶽の象徴とも言える「三庫理」は、三つの石門が並ぶ独特な空間。奥に進むと、太平洋を見渡せる絶景が広がり、神聖な力を感じることができます。

文化的背景

斎場御嶽は、琉球王国時代の国王や巫女たちが儀式を行うために使われた場所です。

特に、国家の重要な儀式である「大祭」がここで執り行われていました。

また、その歴史は14世紀頃に遡り、現在も多くの人々が琉球の文化と信仰に触れるために訪れています。

訪れる前に知っておきたいこと

斎場御嶽は、自然そのものを神聖視する琉球独自の文化が色濃く残る場所です。訪れる際は、以下の点に注意してください。

- 服装: 歩きやすい靴で訪れるのがおすすめです。

- 礼儀: 神聖な場所のため、大声を出さず静かに過ごしましょう。

- 歴史背景: 事前に琉球王国時代の歴史を学ぶと、より深く楽しめます。

沖縄県営平和記念公園 – 戦争の歴史と平和への願いを感じる

沖縄県営平和記念公園は、太平洋戦争末期の沖縄戦で亡くなった多くの命を悼む場所です。同時に、平和の大切さを未来へ伝えるために作られた公園でもあります。今回は、訪れる前に知っておきたい公園の見どころや歴史的背景をご紹介します。

見どころ

1. 平和の礎

「平和の礎」は、沖縄戦で亡くなった全ての人々の名前が刻まれた慰霊碑です。

国籍や立場を問わず、犠牲となった約24万人の名前が刻まれています。この碑は、戦争の記憶を風化させず、平和の尊さを訴える象徴的な存在です。

2. 平和祈念資料館

平和祈念資料館では、沖縄戦の詳細な記録や資料が展示されています。

例えば、戦争体験者の証言や写真、映像を通じて、戦争がもたらす悲劇を学ぶことができます。

特に、若い世代にとって歴史を学ぶ貴重な機会となるでしょう。

3. 公園内での静寂な散策

広々とした公園内には、整備された遊歩道や自然豊かなエリアがあります。海風を感じながら静かに歩くことで、平和への思いを深めることができます。また、所々に慰霊碑が点在しており、静かな時間を過ごすのに最適です。

歴史的背景

沖縄県営平和記念公園は、沖縄戦の激戦地であった摩文仁の丘に建てられています。

太平洋戦争末期の1945年、日本本土への足掛かりを求める米軍と日本軍の間で、沖縄は激しい戦場となりました。この戦いで、多くの民間人を含む膨大な犠牲者が出たことが公園設立の背景です。

訪れる前に知っておきたいこと

公園を訪れる際は、以下のポイントを押さえておくと、より深い理解が得られます。

- 慰霊碑や資料館内は、静かな態度での見学が求められます。

- 資料館の展示内容は、戦争の悲惨さを直視するものが多いため、感受性の強い方は心の準備を。

- 公園内は広大なため、歩きやすい靴や水分補給ができる準備をしておくと快適に過ごせます。

ひめゆりの塔 | 戦争の記憶を未来へつなぐ沖縄の平和スポット

沖縄戦の悲劇を象徴するひめゆりの塔。戦争の記憶を辿りながら、平和の尊さを学べる場所として多くの人々が訪れます。この記事では、ひめゆりの塔の歴史や見どころ、訪れる際のポイントを分かりやすく解説します。

見どころ

1. 慰霊碑

ひめゆりの塔の中心にある慰霊碑は、戦時中に命を落としたひめゆり学徒隊の犠牲者を追悼するために建てられました。

訪れる人々が静かに祈りを捧げる姿が印象的であり、平和への願いが込められた場所です。

そのため、この場所は戦争の悲惨さを改めて考えさせてくれます。

2. ひめゆり平和祈念資料館

ひめゆり学徒隊の活動や戦時中の実態を学べる資料館です。

特に、学徒たちの日常や悲劇的な最期を記録した展示品、証言映像が展示されており、戦争の悲惨さを深く考えるきっかけになります。

また、具体的な資料が多く、訪問者にとって学びの多い場所でもあります。

3. 周囲の静寂と自然

ひめゆりの塔周辺は、観光地でありながら静けさが漂っています。

その一方で、自然に囲まれた環境は、訪問者が深く思いを巡らせる時間を提供してくれます。

この静寂と自然の融合が、訪れる人々にとって特別な体験をもたらしてくれるのです。

歴史的背景

ひめゆりの塔は、沖縄戦で犠牲となったひめゆり学徒隊を追悼するために建てられた慰霊碑です。

1945年の沖縄戦では、10代の女子学生と教師たちが看護補助として動員され、結果として多くが戦場で命を落としました。

具体的には、ひめゆり学徒隊は沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒たちで構成されており、戦時中は主に野戦病院で活動しました。

しかし、激戦の末には爆撃や自決によって悲劇的な運命を迎えることになります。

こうした背景から、この塔は彼女たちの犠牲を忘れないための象徴として建設されました。

訪れる前に知りたいこと

- 所要時間: 資料館を含めて1~1.5時間程度を予定しておくと、ゆっくり見学できます。

- 礼儀: 慰霊碑を訪れる際には、静かに振る舞い、他の訪問者や地元の方々への配慮を忘れずに。

- 服装: 足元が整備されていますが、歩きやすい靴を履いていくと安心です。

- 心構え: 戦争の悲惨な現実を直視する内容が含まれるため、訪問前に心の準備をしておくと良いでしょう。

まとめ

これらのスポットを巡ることで、琉球王国時代の歴史や文化を一度に感じることができます。

旅行をより深く楽しむために、ぜひ訪れる前にこの情報を参考にしてください。

個別記事でさらに詳しい情報を提供しているので、気になるスポットがあればそちらもチェックしてみてください。

歴史に触れることで、さらに深く沖縄を知ることができます。

コメント